Vater erzählt Max die Geschichte vom kleinen Schwein: «Das kleine Schwein ging in die Welt hinaus. Es hatte seinen knallroten Rucksack gepackt, altes Brot und frische Äpfel, eine dicke Decke, denn ‹nachts wird es kalt›, hatte der Schweine-Vater gesagt ‹und du hast keine Haare, nur Borsten›. Mit ihm hatte sich das kleine Schwein richtig schlimm gestritten. Dann hatte der Schweine-Vater vor lauter Wut gesagt: ‹Wenn's dir bei mir nicht mehr gefällt, kannst du gehen.›»

Der Mensch ist ganz wesentlich ein Geschichtenerzähler.

Max muss sich vor Lachen die Nase zuhalten. So etwas würde sein Vater nie sagen. Der erzählt weiter: «Und so hat sich das kleine Schwein traurig aufgemacht, bei seinem Freund Peter geklingelt, der ging in die dritte Klasse und konnte lesen, und der Peter kam mit. Kurz entschlossen. So sind Freunde.»

Der Vater erzählt, blättert durch das Buch, das er schon oft vorgelesen hat. Jedes Mal anders. Er stockt manchmal, überlegt, redet weiter, ganz schnell, wie ein rauschender Wasserfall nach dem grossen Regen.

«Der Mensch ist ein Geschichtenerzähler»

Wir kennen die Situation. Jeder war einmal Kind, bekam Geschichten erzählt oder vorgelesen. «Der Mensch ist ganz wesentlich ein Geschichtenerzähler», sagt der Germanistik-Professor Oliver Lubrich. «Man kann es auch auf den Begriff bringen: ein Homo narrans. Ein Tier, das erzählt.»

Geschichten begleiten uns unser Leben lang. Wir wachsen in eine Tradition des Erzählens hinein, mit all seinen Regeln und Themen. Wir lernen durch Geschichten die Welt kennen, Länder, in denen wir noch nie waren.

Wir reisen mit Odysseus durch die Ägäis, mit Alexander von Humboldt durch Südamerika, mit Captain James T. Kirk durchs Firmament, mit Orpheus in die Unterwelt. Wir erleben Abenteuer, die wir nie gemacht haben. Manch' schreckliche wollen wir auch nie erleben.

Viele kennen den Moment einer «gescheiterten» Romanverfilmung. Die hält sich vielleicht akribisch ans Buch, aber nicht an die Vorstellungen, die sich die Leserinnen gemacht hatten. Wir wandeln Buchstaben in Bilder, Gerüche, Klänge, Gefühle um. Wir lesen von der ersten Liebe, den letzten Dingen.

Geschichten prägen unser Bild der Welt

Lubrich sagt: «Erzählungen sind Muster, Modelle, Vorbilder und wir übernehmen sie und agieren sie aus, ohne dass uns das im Einzelnen bewusst sein muss.»

Geschichten sind Lernen am Modell. Lubrich zitiert Shakespeares Julia, die nach dem ersten Kuss zu Romeo sagt: «Du küsst wie aus dem Lehrbuch.» Das Lehrbuch war zuerst. Die Vorstellung vom Kuss war gemacht, bevor er passierte. Romeos Kuss hält dem Lehrbuch offenbar stand. Geschichten bereiten uns vor auf die Welt, sie prägen die Muster, wie wir sie wahrnehmen. Und das hat ganz wesentlich mit der Funktion des Gehirns zu tun.

Lutz Jäncke, Neurowissenschaftler, beschreibt, was sich beim Erzählenden im Gehirn abspielt: Viele Funktionen des Gehirns sind zum Erzählen notwendig. Der Erzählende müsse seinen Temporallappen ansteuern, eine Art Speicher.

Der Frontalkortex entscheide, welche Erinnerungen hervorgeholt werden. Die muss er zu einer Geschichte verknüpfen, das passiere auch im Frontalkortex. Ausserdem muss der Kortex sich ständig merken, an welcher Stelle der Geschichte er ist. Es braucht also einen Arbeitsspeicher.

All das passiere «auf den Mittellinienstrukturen, das Cingulum, bis in den Parietallappen hinein». Vereinfacht gesagt: In bildgebenden Verfahren wie Scans, etwa dem MRI, beobachtet Jäncke «hohe Tätigkeiten in einem distribuierten Netzwerk».

Bei alledem verbinden sich im Gehirn Nervenbahnen. Jäncke sagt, das Gehirn habe so «um die 100 Milliarden Nervenzellen». Das sei aber noch nicht der springende Punkt, sondern die Fähigkeit jeder einzelnen Zelle, «manchmal mehr als 10'000 Querverbindungen» herzustellen.

What fires together, that wires together.

Heisst: Das Wort «knallrot» aus unserer Geschichte am Anfang verbindet sich bei dem einen vielleicht mit Erinnerungen an ein Glas Wein auf Capri, mit Musik, Wind, Geschmack, dem Gegenüber. Bei jemand anderem vielleicht mit dem Ärger über den letzten gemeinen Ketchup-Fleck.

So oder so: All das ist in unterschiedlichen Hirnarealen angesiedelt. Diese «funken» miteinander oder, wie Neurowissenschaftler sagen: «What fires together, that wires together» – was gleichzeitig aktiv ist, schafft Verbindung. Diese Verbindungen kann man in bildgebenden Verfahren sehen.

Je mehr Verbindungen, je mehr Hirnareale miteinander funken, desto besser kann sich ein Gehirn etwas merken.

Hohes kognitives Training

Beim Erzählen funkt es nicht nur im Gehirn des Erzählenden, sondern auch beim Zuhörenden. Jäncke nennt das «Parallelwandlungsprozess». Das Gehirn des Zuhörenden wandele alles, was es hört, in umgekehrter Reihenfolge des Erzählenden.

Das Gehirn des Vaters, der die Geschichte vom Schwein erzählt, unternimmt einiges, bis ein Satz herauskommt. Und das Gehirn des Sohnes wandelt all das in umgekehrter Reihenfolge.

Verliert der Vater den Faden, sagt ihm der Sohn, wo er dran war. Hier finden wir den Wandlungsprozess im Dialog: Erzählen, Zuhören, wieder Zurückerzählen. Oder wie Jäncke sagt: «Der Dialog zwischen zwei Menschen ist hohes kognitives Training.»

Emotionen sind nicht alles, aber vieles

Geschichten bestehen nicht nur aus Informationen. «Jede Geschichte ist mit Emotionen eng verbunden, sonst würde sie nicht gespeichert», sagt Jäncke: «Wir sind, anders als die Aufklärung meinte, keine Menschen, die kalt denken, sondern wir haben immer einen Schuss Emotion dabei.»

Dem schliesst sich Peter Brugger, ebenfalls Neurowissenschaftler, an. Für ihn sind Emotionen essenziell, und zwar gleich dreifach: «Erstens die Emotionen innerhalb einer Geschichte, zweitens die Emotionen, die die Geschichte beim Zuhörenden hervorruft und drittens die Emotionen, die zwischen Erzählendem und Zuhörendem bestehen.»

Die Geschichte vom kleinen Schwein, erzählt vom geliebten Vater, werde länger erinnert als die einer Person, vor der man Angst habe. «Ich habe früher beim Nachtessen Geschichten erzählt», sagt Brugger, «ganz komplexe Dinge und je weiter der Mund bei den Kindern offen stehen blieb, desto eher wusste ich: ‹Aha, es geht in diese Richtung, das wollen sie hören.› Dann bringe ich das rein.»

Beziehung und Dialog sind für Brugger essenziell. Sie bestimmten auch, wie sich eine Geschichte verändere. Würden zwei Menschen die gleiche Geschichte erzählen, es wäre nie dieselbe.

Was ist eine gute Geschichte?

Patentrezepte gebe es keine, darin stimmen alle drei Sachverständige überein. «Sonst würde es ja nur noch gute Geschichten geben», sagt Brugger.

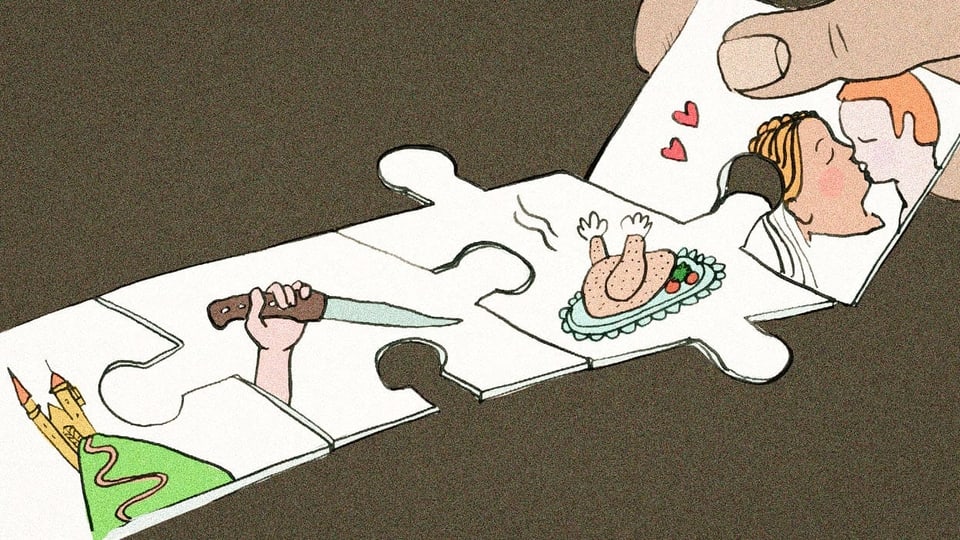

Aber man könne doch einiges sagen, was dazu beitrage, meint Jäncke. Der Mensch habe unterschiedliche Gedächtnisstrukturen, eine sei das Episodengedächtnis. Episode meint «wer, wann, was, wo, mit wem gemacht hat». Das merke sich das Episodengedächtnis und montiere die Puzzleteile einer Episode Wochen später zu einer neuen Geschichte.

Sinnliches Erzählen sei anregend und – vor allem: Personen müssen vorkommen, damit wir uns identifizieren können. Das machen die Spiegelneuronen.

Brugger spricht von «verkörperlichtem Mitdenken, so können wir nicht nur besser nachempfinden, es fährt ein». Lubrich sagt: «Wir schulen unsere Empathie. Wir üben imaginär, ohne dass es reale Konsequenzen hätte. Wir können ausprobieren. Evolutionär erlauben uns Geschichten, uns anderen Menschen gegenüber besser verhalten zu können.» Wir lernen andererseits, nicht jedem gleich zu trauen.

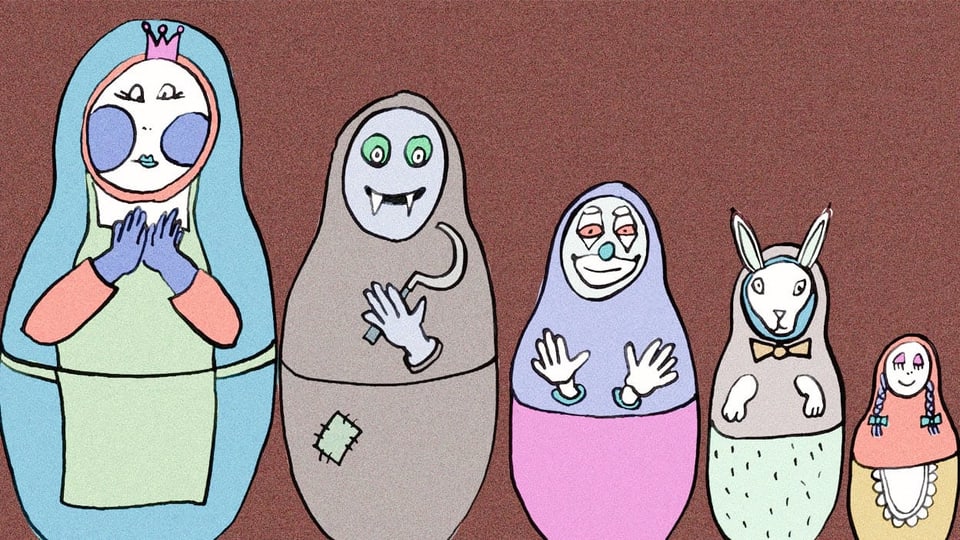

Wie bei den Babuschkas kann in einem freundlichen Äusseren etwas ganz anderes stecken, das sich buchstäblich «entpuppt». Vorsicht half der Spezies Mensch zu überleben, die Erzählmuster beispielsweise, dass man besser wartet, bis jemand «sein wahres Gesicht» zeigt, sitzen tief.

Tief verankerte Muster

Diese tief im Menschen verankerte Erzählformen sind sogenannte Narrative. Lubrich sagt: «Ein Narrativ ist etwa Aufstieg und Fall eines Helden, einer Nation.» Familiengeschichten, Liebesgeschichten wie «Romeo und Julia» sind Narrative: «Geschichten einer Liebe, die sich über alle Hindernisse hinwegsetzt.»

Narrative berühren Urängste, Sehnsüchte und Fragen, die alle Menschen verbinden.

Narrative verhandelten die grossen Themen der Menschheit, sagt Lubrich: «Grosse Tragödien etwa handeln von der Existenz des Menschen im Angesicht des Todes. Sie führen uns modellhaft vor, wie wir uns in solchen Situationen verhalten können.»

Ausgehend von der Futtersuche aus den frühesten Tagen der Menschheit sei das Motiv der Suche ein immer wiederkehrendes – von Odysseus bis Harry Potter. Die Suche nach einem symbolischen Objekt, dem Sinn des Lebens, der grossen Liebe.

Kollektive Resonanz

Narrative berühren Urängste, Sehnsüchte, die ersten Fragen und letzten Dinge, die alle Menschen verbinden. Sie haben eine kollektive Resonanz. Kommen sie in einer Geschichte verstärkt vor, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass viele Anteil nehmen.

Narrative beantworten Fragen wie: Woher kommen wir, welche Gefahren haben wir gemeinsam überstanden, welche Zukunft haben wir miteinander, und wer gefährdet diese neuerlich?

Dadurch stiften sie Gruppenidentität. Sie helfen, eine politische Agenda durchzusetzen: «Politik ist die Kunst der Durchsetzung der eigenen Erzählung gegenüber anderen», sagt Lubrich.

Politische Slogans als Erzählung

Geschichten haben direkten Einfluss auf das menschliche Verhalten im Alltag oder auf das Wahlverhalten. Das beginnt bei der Wortwahl. Sieht man sich flüchtenden Kindern gegenüber oder einer Flut von Migranten? Die Reaktion wird je nachdem Hilfsbereitschaft sein oder Angst vor einer Übermacht, die metaphorisch als Naturgewalt daherkommt.

Das Narrativ der Bedrohung von aussen sei ein aktuell weit verbreitetes Muster in der politischen Rhetorik, sagt Lubrich. Der Slogan der Brexit-Befürworter «Take back control» sei eine Kurzerzählung, die in einem einzigen Satz eine ganze Geschichte erzähle: Die verlorene Eigenständigkeit gegen eine Brüsseler Übermacht zurückzugewinnen. Brüssel wird zum Synonym für Fremdherrschaft. Die Konsequenz: Zusammenstehen auf der Insel.

Das emotionalisiere, sagt Lubrich. Ebenso wie «Make America Great Again». Auch dieser Slogan bediene sich beim Narrativ des Aufstiegs und Falls einer grossen Nation. Dass die Vereinigten Staaten vor seiner Präsidentschaft heruntergewirtschaftet wurden, bemüht sich US-Präsident Donald Trump ständig zu vermitteln.

Komplexes hat es schwer

Lubrich beschäftigt, wie man so einem Populismus begegnen könne. Der funktioniere durch radikale Reduktion, die in einen Satz passe und möglichst emotionalisiere, was mit Feindbildern leicht zu bewerkstelligen sei. Dagegen habe es Komplexes schwer.

Ein Beispiel sei die Vision eines gemeinsamen, friedlichen Europas, sagt Lubrich: «Die positive Erzählung von Europa nach der grössten menschlichen Katastrophe ist Freiheit, Wohlstand, Demokratie, Personenfreizügigkeit zu gewähren und sieben Jahrzehnte keinen Krieg. Das ist grossartig! Appelliert aber nicht an Ängste. Niedere Instinkte sind emotionalisierender als die positive Beschreibung.»

Lubrichs Position dazu ist eindeutig: «Plausibel machen, ohne zu lügen, ist sicherlich nicht verkehrt.»