Abstand halten, um dem unsichtbaren Feind keine Angriffsfläche zu bieten: Social Distancing prägt dieser Tage den Alltag der Bevölkerung. Ungewohnt. Lästig. Surreal.

Der eigentliche Brennpunkt der Corona-Krise sind aber die Intensivpflegestationen der Spitäler. Hier arbeiten Menschen wie Peter Steiger, die es gewohnt sind, um Leben zu kämpfen, die an seidenen Fäden hängen. Die aktuelle Situation ist aber auch für ihn Neuland.

Peter Steiger ermöglichte dem Gesundheitsmagazin «Puls» Einblicke in die Intensivstation des Universitätsspitals Zürich (USZ) und berichtet, für welche neuen Herausforderungen das Coronavirus dort sorgt.

SRF: Sie haben als erfahrener Intensivmediziner schon viel gesehen. Wie beurteilen Sie die aktuelle Situation?

Peter Steiger: Wir erleben gerade sehr anstrengende Zeiten. Die Patienten sind sehr, sehr instabil. Sehr, sehr aufwändig. Jetzt hatten wir gerade eine Reanimation, die zum Glück erfolgreich verlaufen ist. Eventuell müssen wir sogar auf der Intensivstation operieren. Und an einem anderen Bett kommt zur selben Zeit eine «externe Lunge» zum Einsatz...

Wir gehen wirklich ununterbrochen von einem Patienten zum anderen und wieder zurück – und dann gleich wieder weiter, weil der nächste ein Problem hat. Wir sind extrem am Rotieren. Es ist verrückt. Wirklich verrückt.

Woher kommen Ihre Patienten?

Die einen werden von der Abteilung hier im USZ zu uns überwiesen. Ihre Sauerstoffsättigung im Blut ist ganz schlecht, und sie sind extrem gestresst. Dann kommen sie zu uns und sind am Ende froh, hier zu sein – trotz der befremdlichen Situation mit all den seltsam gekleideten Menschen um sie herum und all den Kabeln und piepsenden Maschinen. Bei uns bekommen sie Unterstützung gegen die Atemnot und gegen die Angst.

Andere Patienten kommen von externen Spitälern zu uns, wo sie bereits behandelt wurden und verschiedene Massnahmen wie Bauchlage nichts gebracht haben. Das sind wirklich schwere Fälle, die um jede Minute kämpfen.

Weshalb werden Patienten eigentlich auf den Bauch gedreht?

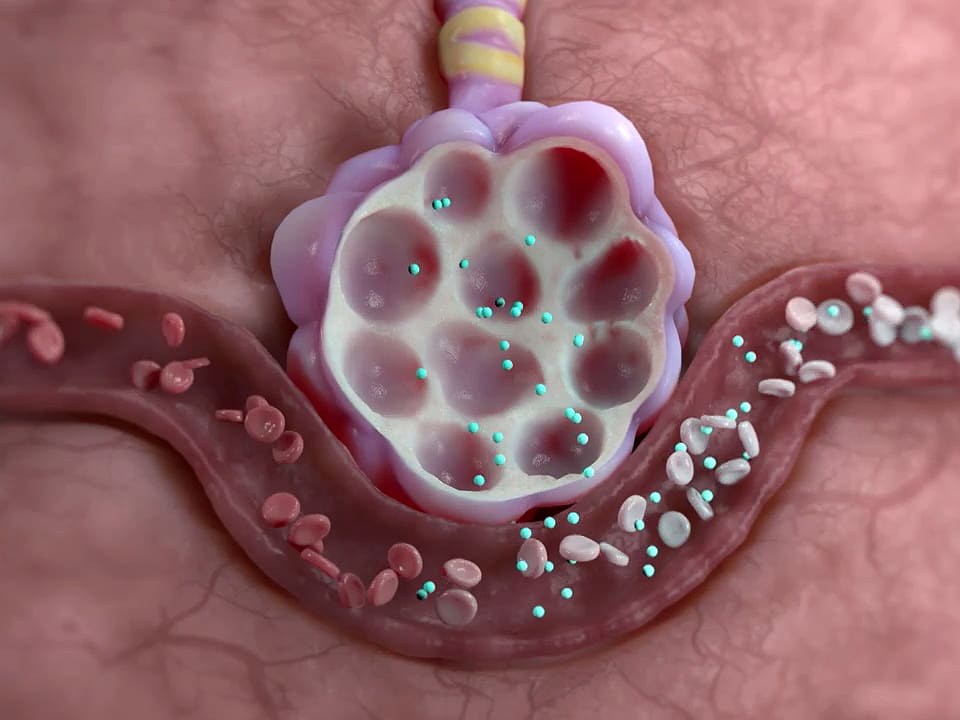

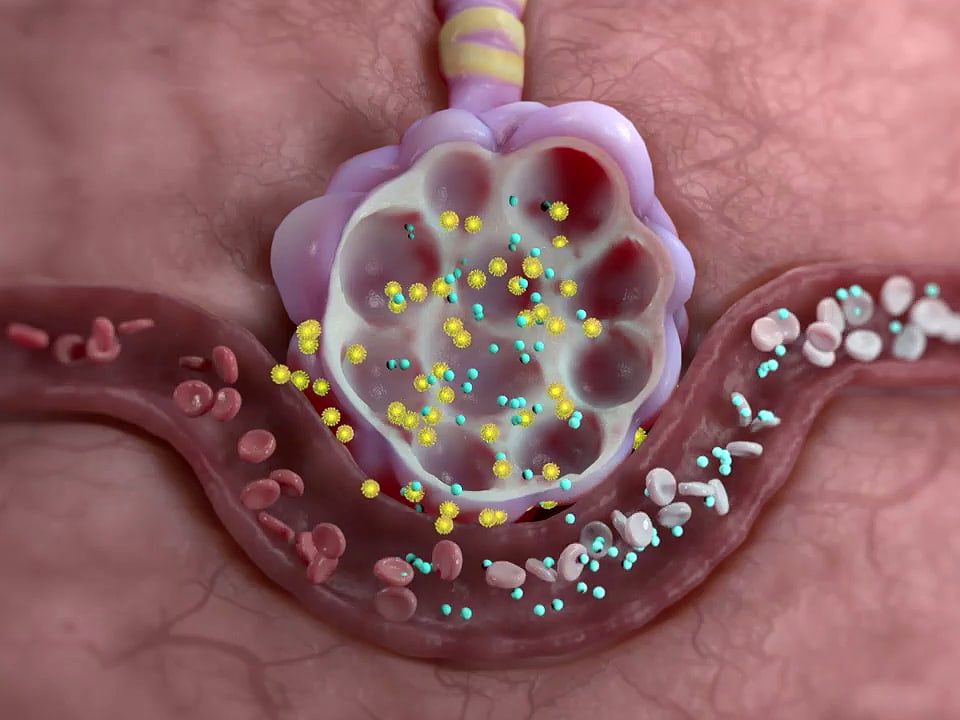

Weil sie oft einen richtig zähen Schleim in den Lungenbläschen haben, den man fast nicht mehr herausbekommt. Durch das Drehen hofft man, das Sekret etwas mehr zu mobilisieren und aus der Lunge zu kriegen.

Zum anderen ist in der Bauchlage der gute Teil der Lunge unten, und die Schwerkraft sorgt dafür, dass das Blut eher dort zirkuliert. Das bringt einen besseren Austausch zwischen Luft und Blut: Man kann mehr Sauerstoff aufnehmen und mehr Kohlendioxid abgeben.

Das Problem ist aber, dass die Beatmung bei jeder Lageänderung laufend angepasst werden muss. Und jede Bewegung kann zu einer extremen Veränderung führen. Das ist wahnsinnig schwierig. Wir sind dauernd am Regulieren.

Wir wissen generell noch nicht so viel über diese Krankheit.

Was ist denn so schwierig an der Beatmung?

Es geht ja nicht einfach darum, möglichst viel Luft in einen Menschen hineinzubringen. Mit genügend Gewalt wäre das kein Problem. Stattdessen muss das Ganze möglichst schonend und sanft erfolgen, um die Lunge nicht noch zusätzlich zu schädigen – und doch genügend Sauerstoff hinein und Kohlendioxid herauszubringen. Das ist extrem anspruchsvoll.

Hat man die Balance gefunden, kommt schon die nächste Umlagerung. Dann gibt es wieder Probleme mit dem Herzkreislauf, mit der Niere, die nicht mehr richtig funktioniert, mit der Sauerstoffaufnahme ins Blut...

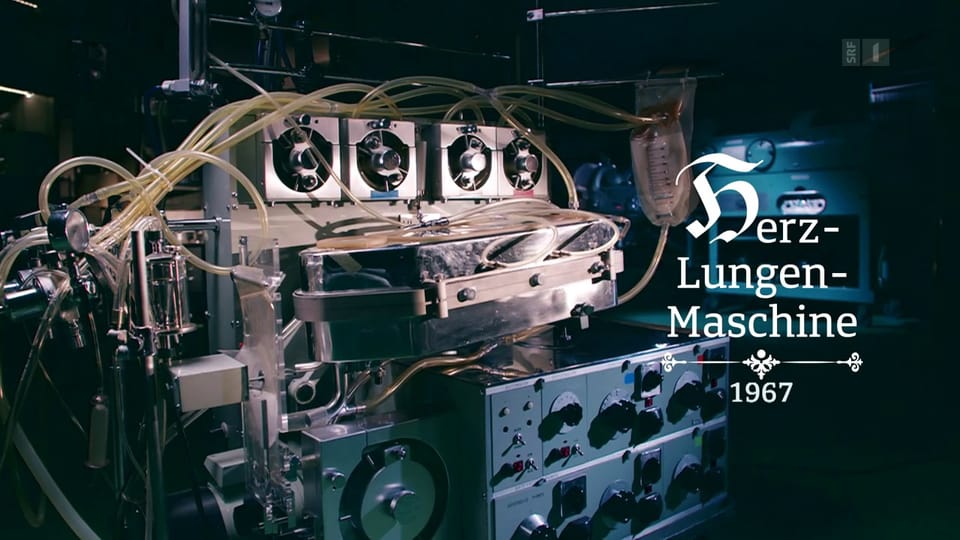

Wenn alle Stricke reissen, kommt die ECMO-Maschine zum Einsatz, die eine Zeit lang die Funktionen von Lunge und Herz übernehmen kann. Aber dafür müssen wir begründete Hoffnung auf eine Erholung des Patienten haben. Sonst macht das keinen Sinn, denn auch diese Maschine kann Komplikationen verursachen. Bis jetzt haben wir alle Patienten wieder weg bekommen von der ECMO-Maschine, aber was das mittelfristig heisst, muss sich erst noch zeigen.

Offenbar leiden nicht alle Patienten mit schlechten Blutwerten unter Atemnot.

Wir haben tatsächlich Fälle, die eigentlich unter viel stärkerer Atemnot leiden müssten. Woran das liegt, wissen wir nicht. Ob da irgendwas im Hirnstamm anders gestaltet ist oder sonst ein «Körpersensor» anders anspricht – die Experten sind sich da noch am Streiten. Aber wir wissen generell noch nicht so viel über diese Krankheit.

Bei Covid-Patienten scheint es auch häufig zu plötzlichen Verschlechterungen zu kommen.

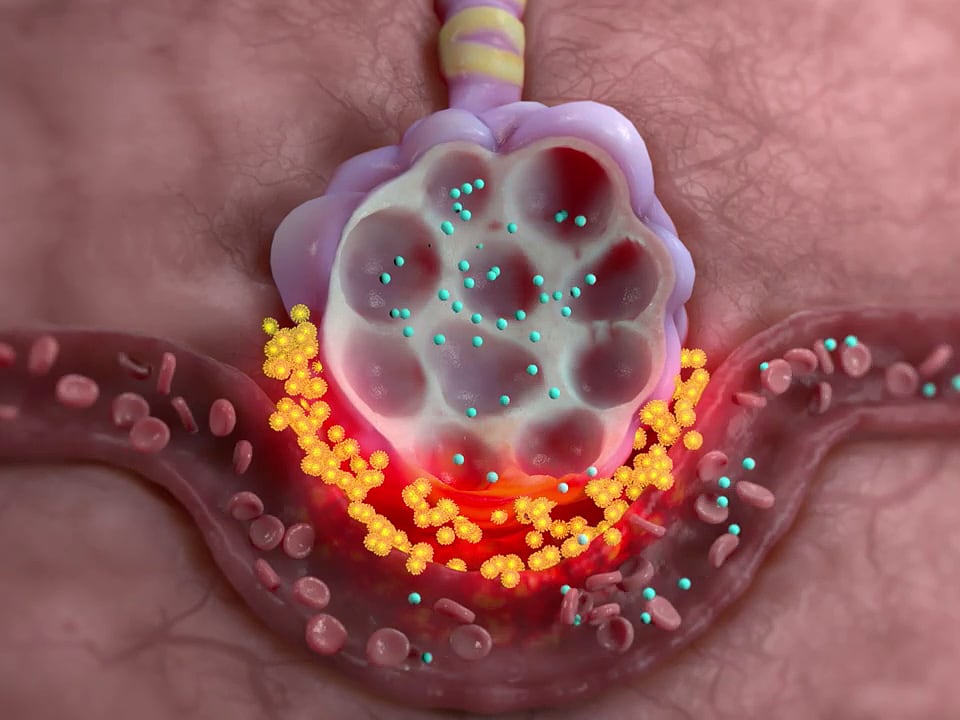

Ja. Das ist häufig etwa sieben Tage nach der Diagnosestellung der Fall. Plötzlich kommt es zu einer massiven Entzündungsreaktion, einem sogenannten Zytokinsturm. Das Gewebe in der Lunge schwillt an und der Sauerstoff wird dadurch schlechter ins Blut aufgenommen.

Wie das am besten behandelt werden kann, ist momentan ebenfalls noch unklar: Wird das Immunsystem medikamentös unterdrückt, bedeutet dies auch eine grössere Anfälligkeit für andere Infekte.

Dieses dauernde Auf und Ab zehrt an der Psyche und an den Ressourcen.

Covid-Patienten sind also generell anspruchsvoller als andere Intensivpatienten?

Allerdings! Sobald man an ihnen eine Kleinigkeit macht, verändert sich gleich alles wieder. Alles muss wieder neu eingestellt werden. Die Patienten müssen häufig umgelagert werden, auf den Bauch, auf die Seite – was ihren Zustand extrem verändern kann. Zum Besseren wie zum Schlechten.

Gewisse Talsohlen in der Behandlung muss man einfach durchschreiten, akzeptieren, aushalten. Dann meint man, einen Patienten nicht mehr halten zu können, und dann geht es plötzlich doch wieder ein bisschen besser. Aber dieses dauernde Auf und Ab zehrt schon an der Psyche und an den Ressourcen.

Gibt es denn Hoffnung auf wirksame Medikamente?

Im Moment haben wir kein Medikament zur Verfügung, das erwiesenermassen etwas bringt. Das ist ein Riesenproblem. Verschiedene Mittel wurden in Erwägung gezogen, ausprobiert, studiert und wieder verworfen. Kaletra zum Beispiel geben wir nicht mehr. Da hat sich gezeigt, dass es nicht viel bringt. Aktuell geben wir noch ein Malaria-Medikament, von dem wir uns einiges erhoffen. Aber auch da ist noch nicht klar, ob es wirklich einen Nutzen hat.

Und wie sieht es mit Remdesivir aus?

Dieses Ebola-Medikament ist aktuell der grösste Hoffnungsträger. Das wirkt direkt auf die Virenmenge und macht vom Ansatz her am meisten Sinn. Jetzt müssen wir aber erst einmal schauen, ob das wirklich hilft: Neu dürfen wir Remdesivir in Form einer Studie geben und hoffen natürlich auf ein gutes Resultat.

Ohne wirksame Medikamente: Was können Sie überhaupt für die Heilung Ihrer Patienten tun?

Im Moment müssen sich die Patienten selber heilen. Wir können dabei nur helfen, indem wir die bestmöglichen Rahmenbedingungen schaffen und nicht mehr richtig funktionierende Organe unterstützen, entlasten oder temporär deren Funktion maschinell überbrücken.

Schwierig wird es, wenn es zu massiven Kreislaufproblemen kommt oder gleich mehrere Organe miteinander den Dienst quittieren. Dann können wir die Patienten normalerweise nicht mehr halten. Am Ende sterben sie an einem Multiorganversagen.

Aktuell liegt unsere Erfolgsrate aber bei 50 Prozent: Die Hälfte der Intensivpatienten konnten wir wieder verlegen. Das ist eigentlich eine sehr gute Erfolgsquote. Wie sich diese künftig entwickelt, werden wir sehen.

Und wie ist das, wenn jemand die Intensivstation wieder verlassen kann?

Das ist einfach nur schön! Das freut die ganze Crew, aber gross Zeit zum «Feiern» bleibt uns nicht, weil schon der nächste Patient reinkommt. Und weil auf einen entlassenen Patienten immer noch 15 andere kommen, die eine schlechte Phase haben.

Das Interview führte Nicole Westenfelder.